Explorer le microbiome : regards croisés sur la biodiversité et les maladies avec l’Université de Liège

Dans notre entretien du jour, nous échangeons avec Pauline Van Leeuwen, chercheuse postdoctorale à l’Université de Liège, sur ses travaux de profilage du microbiome dans le cadre du projet BCOMING. Sa recherche vise à comprendre comment les communautés microbiennes présentes chez la faune sauvage, en particulier les chauves-souris et les rongeurs, influencent l’émergence des maladies. Elle partage ses analyses sur la diversité du microbiome, l’importance d’étudier les chauves-souris du genre Rhinolophus, et les implications potentielles de ses résultats pour la biodiversité, la santé publique et les politiques environnementales.

Interview

Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer le rôle de l’Université de Liège dans BCOMING, ainsi que votre contribution aux objectifs du projet ?

Je m’appelle Pauline Van Leeuwen, je suis chercheuse postdoctorale à l’Université de Liège dans le laboratoire de génétique de la conservation de Johan Michaux. Notre équipe travaille dans BCOMING sur le profilage du microbiome des animaux au Cambodge, un aspect important de l’objectif du projet qui vise à caractériser les réservoirs potentiels de pathogènes dans la faune sauvage et à estimer la biodiversité. Ces données seront également intégrées dans les étapes de modélisation pour mieux comprendre les mécanismes de transmission des maladies.

Votre travail étudie comment la biodiversité influence la structure du microbiome, notamment en lien avec l’émergence des maladies. Quelle est votre approche et quels types de résultats espérez-vous obtenir ?

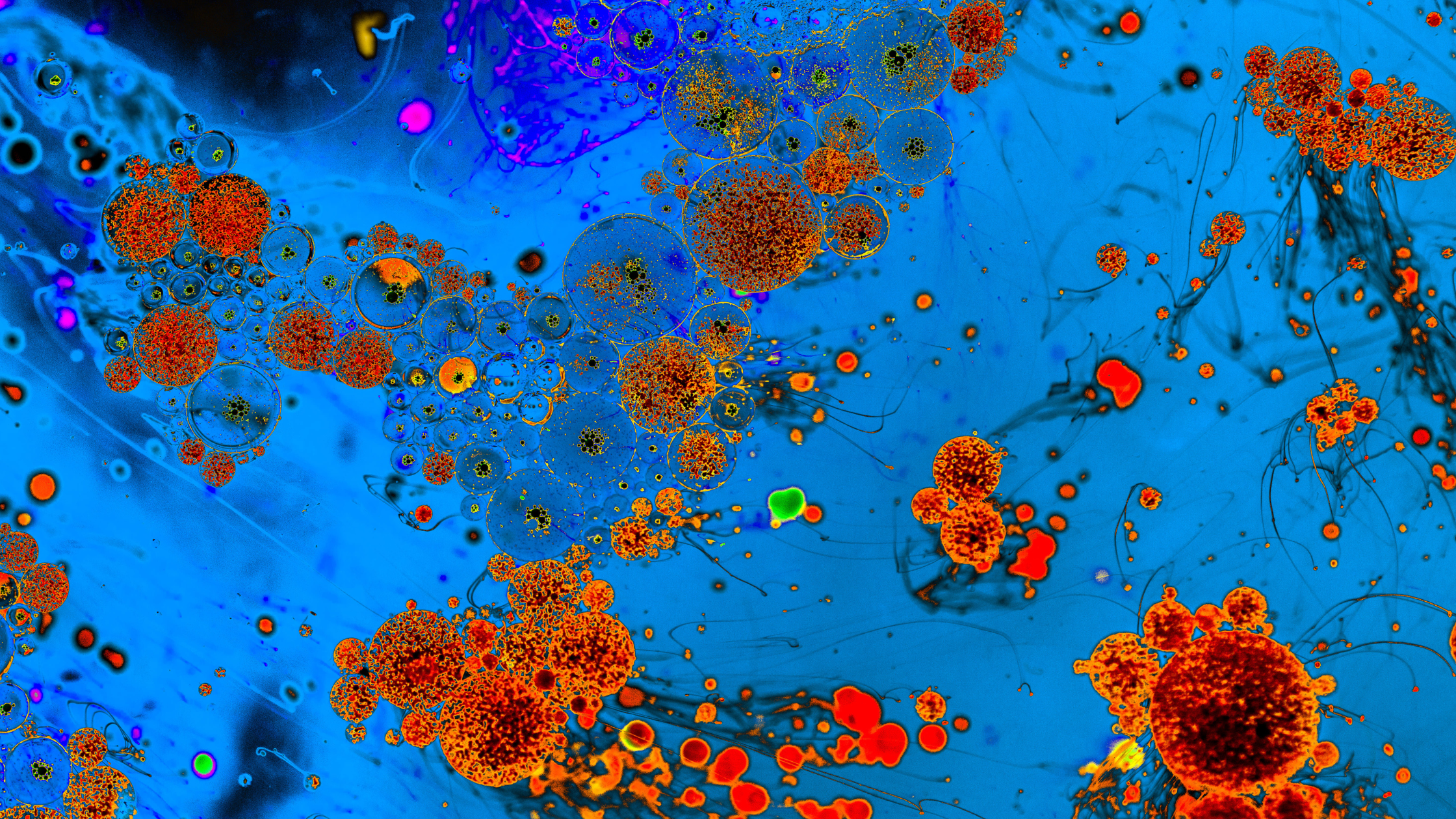

D’abord, il faut souligner que le microbiome fait partie intégrante de la biodiversité. Dans ce projet, nous étudions principalement les bactéries intestinales à travers leur ADN extrait des fèces d’animaux. Je cherche à répondre à deux questions principales :

-

Est-ce que la diversité bactérienne est plus élevée dans des habitats riches en espèces hôtes (haute biodiversité) ? Nous supposons que les habitats fragmentés hébergent des communautés microbiennes plus uniformes, avec peu d’espèces dominantes, souvent pathogènes.

-

Peut-on identifier certaines bactéries toujours présentes chez les hôtes infectés par des coronavirus et d'autres qui ne le sont pas ? Cela permettrait d’établir une « liste noire » d’indicateurs bactériens de statut viral, et une « liste blanche » pour des recherches sur la protection contre les coronavirus.

Vous vous concentrez particulièrement sur les chauves-souris Rhinolophus. Pourquoi ce choix, et comment des facteurs saisonniers comme l’alimentation ou la reproduction influencent-ils vos résultats ?

En effet, ces chauves-souris sont des réservoirs naturels de coronavirus. Nous avons des indices montrant que la circulation virale est plus importante chez les juvéniles et pendant la grossesse, souvent en fin de saison sèche. Cette période exige beaucoup d’énergie, ce qui entraîne des changements dans la réponse immunitaire, qui peuvent à leur tour impacter le microbiome intestinal et la susceptibilité virale. Comme nous avons peu d'informations sur leur alimentation, nous analyserons aussi l’alimentation à partir des mêmes échantillons pour mieux comprendre leur écologie et les facteurs de risque infectieux.

Vous étudiez aussi comment la diversité du microbiome varie selon des gradients d’urbanisation ou de domestication. Que peut-on déjà dire à ce sujet ?

Je n’ai pas encore pu travailler sur les échantillons cambodgiens, car l’échantillonnage est prévu début 2025. Cependant, nous pensons que les risques bactériens et viraux seront plus élevés dans les zones agricoles fragmentées que dans les zones urbaines ou protégées, surtout chez les animaux dits péridomestiques, comme les rongeurs qui se déplacent entre les milieux humains et forestiers. En attendant, nous analysons des données issues de Thaïlande (projet Spillover Interface, en partenariat avec l’Université Kasetsart), près d’une aire protégée. On observe déjà que les rongeurs partagent plus de pathogènes bactériens avec les chauves-souris qu’avec les chiens domestiques. Affaire à suivre !

D’un point de vue global, quel impact espérez-vous que vos résultats aient, au sein de BCOMING et au-delà ?

À ma connaissance, c’est la première fois que les microbiomes sont intégrés dans un tel cadre de recherche, et j’espère que cela incitera d'autres scientifiques à les considérer dans les évaluations de biodiversité. Je suis convaincue qu’ils sont essentiels pour comprendre les mécanismes derrière l’émergence des maladies. Je pense qu’il existe des communautés microbiennes spécifiques qui peuvent soit prévenir, soit favoriser les infections. Si nous arrivons à les identifier, cela pourrait ouvrir la voie à de nouvelles approches de prévention des maladies via le microbiome.